盈禾配资

盈禾配资

编者按:

习近平总书记指出,实现党在新时代新征程的使命任务,党的建设和组织工作要有新担当新作为。南方杂志社、南方+党建频道平台特此推出《南粤先锋》专栏,讲述南粤党员故事,讲解党建知识,树立先锋形象,敬请垂注。

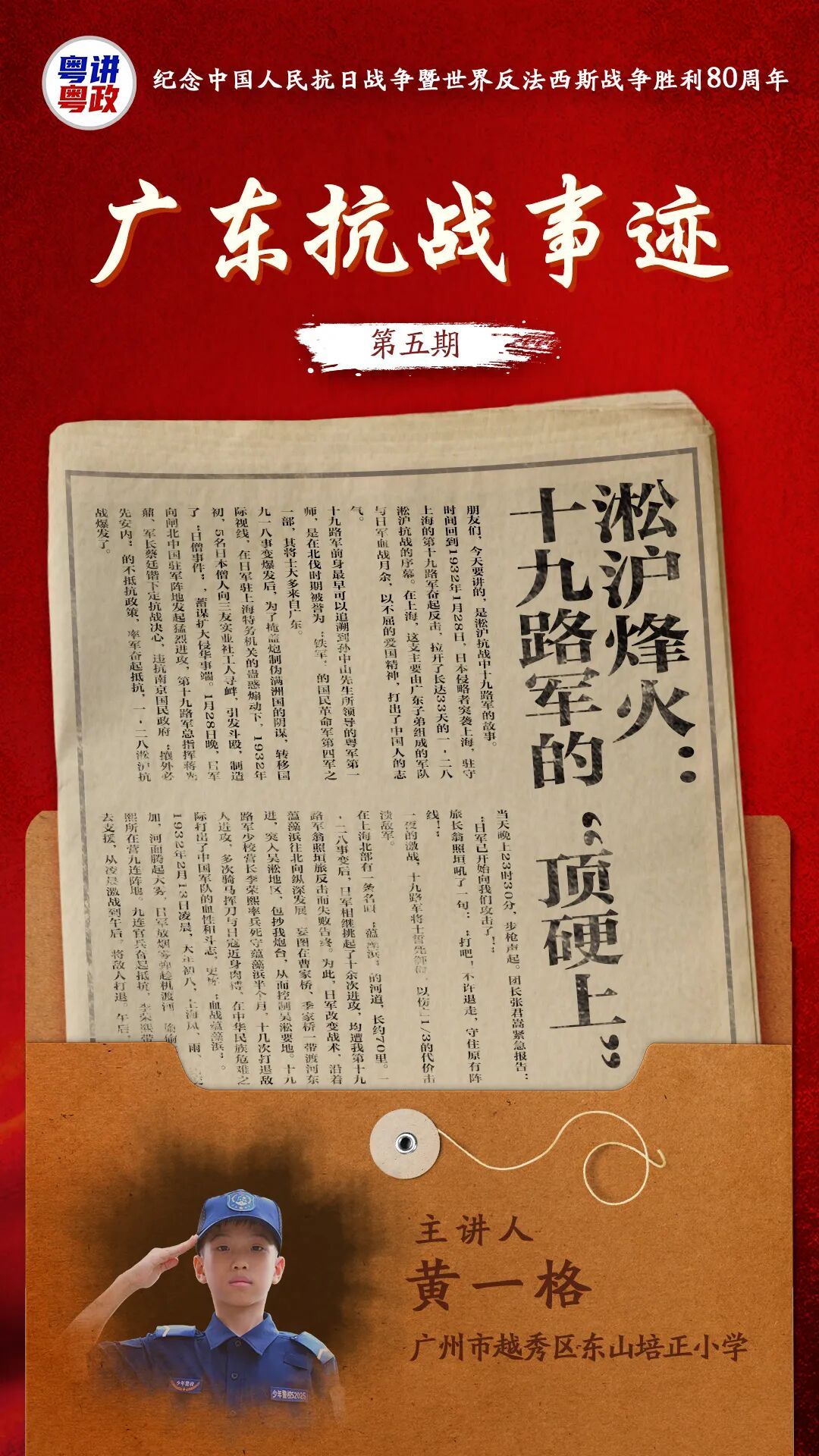

广东抗战事迹丨淞沪烽火:十九路军的“顶硬上”

朋友们,今天要讲的,是淞沪抗战中十九路军的故事。

十九路军前身最早可以追溯到孙中山先生所领导的粤军第一师,是在北伐时期被誉为“铁军”的国民革命军第四军之一部。

时间回到1932年1月28日,日本侵略者突袭上海,驻守上海的第十九路军奋起反击,这支主要由广东子弟组成的军队与日军血战月余,以不屈的爱国精神,打出了中国人的志气。

九一八事变爆发后,为了掩盖炮制伪满洲国的阴谋,转移国际视线,在日军驻上海特务机关的蛊惑煽动下,1932年初,5名日本僧人向三友实业社工人寻衅,引发斗殴,制造了“日僧事件”,蓄谋扩大侵华事端。1月28日晚,日军向闸北中国驻军阵地发起猛烈进攻,第十九路军总指挥蒋光鼐、军长蔡廷锴下定抗战决心,违抗南京国民政府“攘外必先安内”的不抵抗政策,率军奋起抵抗,一·二八淞沪抗战爆发了。

当天晚上23时30分盈禾配资,步枪声起。团长张君嵩紧急报告:“日军已开始向我们攻击了!”

旅长翁照垣吼了一句:“打吧!不许退走,守住原有阵线!”

一夜的激战,十九路军将士誓死御侮,以伤亡1/3的代价击溃敌军。

在上海北部有一条名叫“蕰藻浜”的河道,长约70里。一·二八事变后,日军相继挑起了十余次进攻,均遭我第十九路军翁照垣旅反击而失败告终。为此,日军改变战术,沿着蕰藻浜往北向纵深发展,妄图在曹家桥、季家桥一带渡河东进,突入吴淞地区,包抄我炮台,从而控制吴淞要地。十九路军少校营长李荣熙率兵死守蕴藻浜半个月,十几次打退敌人进攻,多次骑马挥刀与日寇近身肉搏,在中华民族危难之际打出了中国军队的血性和斗志,史称“血战蕴藻浜”。

2月13日凌晨,大年初八,上海风、雨、雪交加,河面腾起大雾,日军放烟雾弹趁机渡河,偷偷攻入李荣熙所在营九连阵地。九连官兵奋起抵抗,李荣熙带机枪连赶去支援,从凌晨激战到午后,将敌人打退。午后,李荣熙到前线阵地布防,突然,对岸日军打来一串子弹,正中李荣熙头部,右额入左脑后出,血如泉涌,壮烈殉国……牺牲时年仅33岁,是十九路军在“一·二八”淞沪抗日中牺牲的职务最高的军官。

李荣熙的死,激发了全军士气——“一定要同日本人血战到底!”当天晚上7点多,随着十九路军的全线反击,蕴藻浜战役全面结束。

“顶硬上!几大就几大!”这是这支广东部队投入上海抗日战场后,人们经常会在一线上听到的一句广东话,日军听不懂,却印象深刻。

闸北血战、吴淞要塞战斗、蕴藻浜血战、江湾战斗、八字桥战斗、浏河血战……淞沪抗战打响后,参加淞沪抗战的第十九路军、第五军伤亡1.5万余人,日军伤亡万人。

广东战士凭着一股不认输,不服输,要跟你拼到底蛮劲,凭着那不可忽视的爱国精神内核,大灭了日本人的威风,大涨了中国人的志气,用实际行动向侵略者发出强有力的宣告:中国人民是不可征服的,也是不屈服的。

战后,十九路军将士头戴的具有广东特有的竹编铜鼓帽成了特殊的“墓碑”。在战场上,哪怕战况再紧急,他们宁可丢弃其他物品,也要留下这顶来自家乡的竹帽。老战士们说:“假如我死在战场上,活着的战友就会拿起这个帽子,盖到我的脸上,我就算回到了广东,魂归故里。”

就这样,一群广东兵,奋起抗日,血洒淞沪,死守国土,在史书中留下了壮烈一笔。

一·二八淞沪抗战使全国抗日救亡运动第一次高潮得到空前展现。共赴国难、抗日图存的凝聚力转化为同仇敌忾、奋勇抵抗的战斗力,中华民族的团结和自信得到增强,也让中国的老百姓看到了什么是“国家”。

这场战役,让“顶硬上”的“十九路军英勇抗战精神”传遍全国,也融入了广东人的血脉中,在不同时代得到了不同的诠释。改革开放初期,广东人迎难而上搞“三来一补”就是例证——没有资金,就靠“前店后厂”模式承接国际订单;没有技术,就加班加点学习先进工艺,硬是把“来料加工”做成了“世界工厂”的基石。

如今的广东,已从“世界工厂”向“智造高地”跨越,又“顶硬上”,迎难而上大力推进“百千万工程”,让高质量发展更稳,让老百姓的日子过得更“掂”,“顶硬上”的精神,正在广东这片热土上,代代传承。

更多精彩内容:南粤先锋专栏>>>

【讲述人】黄一格

【供稿单位】“粤讲粤政”微信公众号

【栏目统筹】陈健鹏

【频道编辑】周丽娜 陈海燕

【文字校对】华成民

【值班主编】蒋玉 刘树强

【文章来源】南方杂志党建频道

盈禾配资

盈禾配资

一对一配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。