“1965年三月的一天夜里,主席又念叨窗子太矮,大家知道吗?”田恒贵压低声音优配好油,对几名刚进场的泥瓦匠打趣。

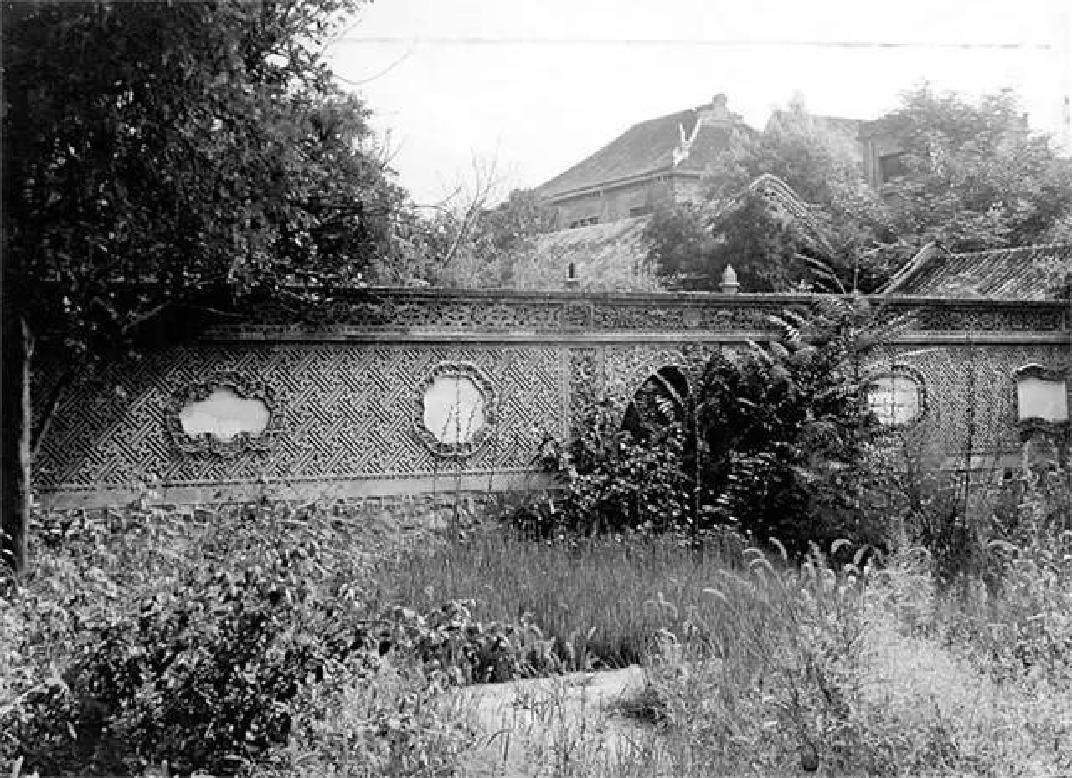

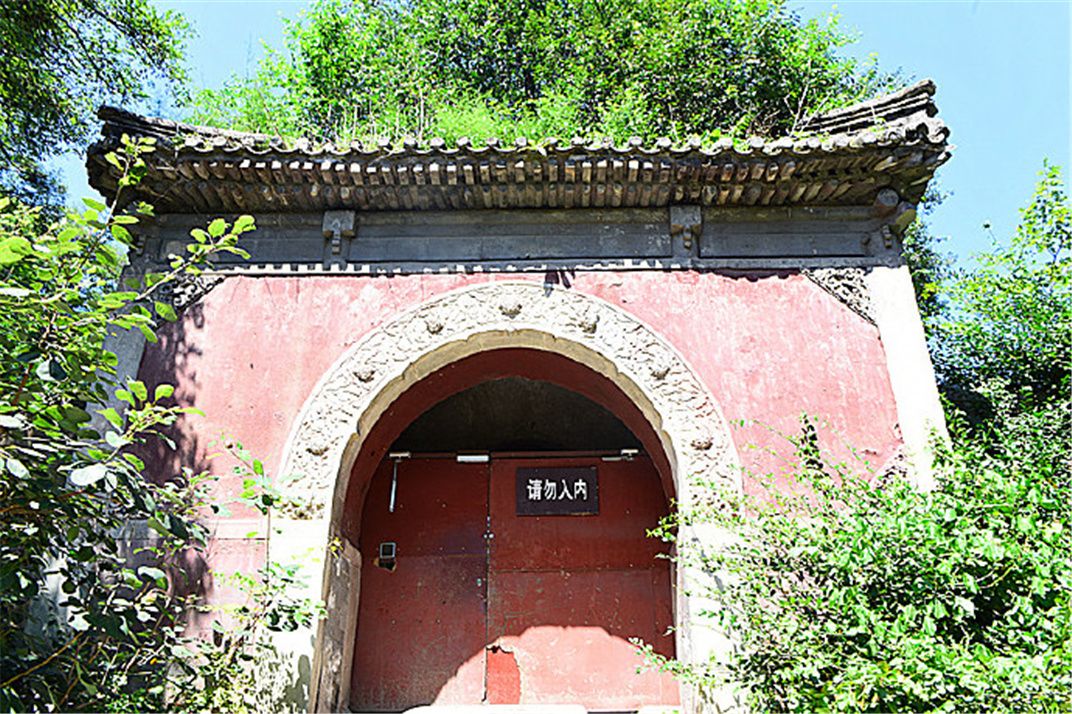

中南海里灯火稀疏,琉璃瓦在月下泛着冷光,很难让人相信,这里在十六年前还是一片荒园。那时北平刚解放,齐燕铭领着接管小组推门而入,杂草堆得过膝,湖面像凝固的墨。叶剑英一句“先抢时间”,几百名战士便抡着铁锹干了整整四个月。

清扫还没结束,主席等中央领导人先被安顿在香山。山上风景不错,但往返城里来回要颠簸两小时,“老爷车”每到夜里总熄火。周总理忍不住感叹:“不解决交通,哪儿像首都机关?”

六月,中南海外表勉强像个家了。周总理让出自己在颐年堂后的那排房子,请主席先搬进来办公。主席第一眼就盯上院里那棵歪脖子槐树,随口说:“别砍,活。”于是,修建方案临时改动,围着树做了座小凉台。

问题很快暴露——房里没有卫生间。李银桥劝建,主席摇头:“夜里施工吵人,等等。”1951年春,主席南下视察,田恒贵抓住空档开工。工地只在夜里亮灯,江青被请到含和堂暂住,七天后,两间小巧的卫生间嵌进了菊香书屋后廊。田恒贵听说主席习惯蹲厕,特地从天津调来陶瓷蹲具。空间受限,浴缸只能做成“儿童号”,巨人般的主席泡一次水,膝盖都顶到墙优配好油,当场笑骂“这也算澡堂?”

1956年再度改造,浴缸加长,走廊也封了玻璃顶。那根低矮横梁差点磕过主席的额头,王敬先急得直冒汗。于是走廊整体抬高,窗户干脆换成落地大玻璃。有人担心破坏古建比例,主席摆摆手:“屋子是给人住的,别让我像老鼠钻洞。”有意思的是,这句话后来几乎成了中南海改造的总原则。

1957年访问莫斯科时,王敬先留意到克里姆林宫的客房同样是大窗。回国后他把见闻告诉田恒贵,“主席看见宽敞亮堂心情就好”。于是1958年的“06工程”索性把菊香书屋北房三面墙都换成玻璃,室内视野开阔得像画框。

热爱游泳的主席一直想在京城“找片大水”。江青私下做主,在玉泉山1号旁突击挖了个小泳池,还添了电动马、电动骆驼等新奇器械。1954年夏天,主席回京见到“袖珍池”,脸色当场拉下:“浪费!封。”随即批示:建造费从本人稿费扣,全体禁用。玉泉山游泳池从此落锁,尘封多年。

游泳需求却得解决。同年,中央设计院把目光投向中南海西北角。北京五建打好主体后,田恒贵接手精装修。室内池长五十米,屋顶挑高六米,四周同样是落地玻璃。施工队专门在地下铺了减震层,水声基本传不出院墙。竣工那天,主席踏进泳池大厅,抬头看看天窗,低头摸摸池沿优配好油,只问了一句:“花了多少钱?”得到“不到预算一半”的答复,才放心跳下水。

从此,主席干脆把办公室搬到泳池边。白天批文件,夕阳西沉时溜进水里划上几百米。田恒贵常打趣:“全国最凉快的办公室,竟在泳池旁。”我自己到过那儿一次,屋里通透明亮,真有种海岛度假的错觉。

勤政殿是另一番情景。早年政协会议时加的台阶,让主席在外交场合总比来宾高出两层。1959年,主席招呼余心清过去,说话很直:“我不想高人一头。”两天后,小台子拆得干干净净,地面恢复平齐。紧接着,掉漆的红柱缠上了苏州定制锦缎,云纹暗金,庄重又不张扬。

最棘手的是漏雨。南北大厅雨季一到就滴水,外宾抬头都能看到水痕。大修资金报上去,主席只批了一行字:“先补后修,别浪费。”于是,每逢雷雨,田恒贵扛着梯子巡楼,比值班员还勤。说真话,这活儿没人愿接,可谁都清楚主席的脾气——钱要花在刀刃上。

时间推到六十年代中后期,菊香书屋、勤政殿、游泳池三处之间形成了主席的日常动线:早晨批件午餐简陋,两点后到室外池与机关干部一同畅游,傍晚再回书屋改稿。有人统计,他在中南海用电和用水的月度支出竟然还低于同面积的普通办公楼。这并非神话,灯能不开就不开,泳池恒温系统到夜里自动降档——设备科事后才知道是主席亲自批了“节能”指令。

我最佩服的一幕发生在1964年国书递交式前夜。勤政殿北大厅又渗水,田恒贵撑着木梯干到凌晨一点。主席路过,没惊动任何人,只在梯子旁放了把雨伞和一块热馒头。第二天仪式顺利,外宾赞叹殿宇庄严,谁也不知道屋顶还在冒潮气。

细碎的故事串起来,看得到规则:能不修绝不拆旧,必须修就要省钱,又得保证干部和来宾舒适。菊香书屋如此,游泳池如此,勤政殿亦如此。有人问田恒贵,中南海最大的建筑特点是什么?他说:“不奢华,恰到好处。”话音未落,旁边老木窗被风吹得吱呀一响,像在附和。

一对一配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。