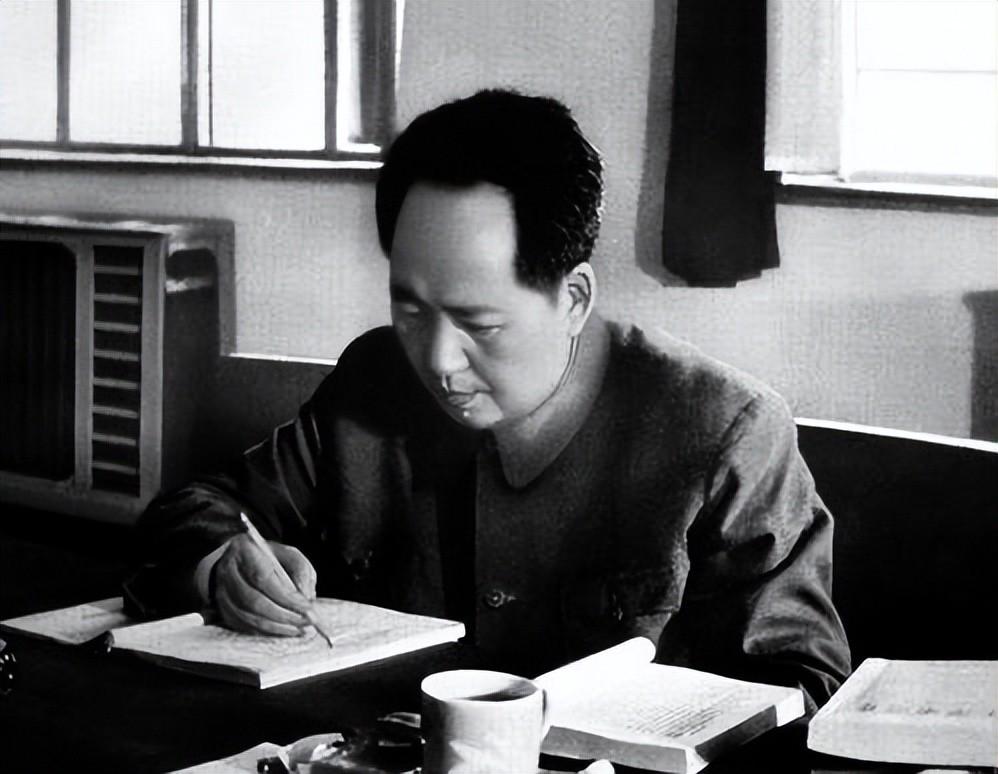

“主席纵横配资,我们已经握手言和。”1963年5月31日傍晚,郑州迎宾馆的灯刚亮,纪登奎边抹汗边向毛泽东汇报。 毛主席放下茶杯:“你们还打仗吗?”语气像家长审视顽皮孩子,屋里却没人敢先笑。

这一问来自几个月的胶着。3月,纪登奎刚满四十,被调任河南省委常委兼秘书长。他前脚到洛阳,就赶上阴雨连绵,豫东豫北粮田被水一寸寸吞噬。七月老天翻脸,又给了两个月炙烤。旱、涝、风雹轮番上阵,河南两千多万人口中,近一半衣粮告急。

外行只看到天灾,纪登奎却盯上了人祸:豫皖交界密密麻麻的拦水坝。安徽为保淮北平原,将数条故道截断,洪水改道,豫东平原成了天然蓄洪区。此事追溯到民国年间,省界治水各扫门前雪,留下“你筑坝我挖沟”的旧债。

纪登奎跑遍商丘、永城、夏邑,一脚泥一脚水。从农家院出来,他对随行说:“只盯救济没完,河不通,年年哭。”他把调研材料写成一万一千字的“豫皖水患梳理”,末尾只一句:“若无中央定夺,两省终有嫌隙。”

正好这年5月毛主席南下巡视,从武汉经郑州,纪登奎抓住机会,拉上河南省委书记刘建勋,以及安徽省委第一书记李葆华,一同求见。三人会前暗暗较劲。刘建勋心想,河南无粮可收,中央若再追产量,怎么交卷?李葆华则担忧纵横配资,皖北开口放水,淮北百姓怎么办?

毛主席听完纪登奎的汇报,先是不语,随后抬眼问出那句“你们还打仗吗?”屋里气氛一下松动,李葆华自嘲地笑:“主席,咱俩省没打,只是都怕自家受灾。”毛主席露出久违的杯底:“春秋时齐桓公葵丘会盟,有条规矩:不得筑堤阻水。先人都懂的事,今天就别难为百姓。”一句古典,比千言万语管用。

回到合肥的第三天,李葆华照约定给纪登奎打电话:“初二到我家喝茶。”那是1964年2月14日。纪登奎带着河南水利厅、商丘地委干部,肩扛卷宗上门拜年。寒暄后,他把一张四米长的排水图摊在客厅地板,纸面上红线如蛛网。李葆华蹲下细看,半晌仰头:“确实闹心。”

谈判没有拍桌子,倒像老乡换亲:你给我几亩地,我帮你修条沟。纪登奎先抛“永城划皖、濉溪划豫”的大胆设想,被李葆华摇头挡回;他再提“分洪蓄滞区置换”,依旧行不通。两壶茶后,纪登奎指向地图北端:“不如新挖一条河,从濉溪北直引洪泽湖,长度五十公里,河南出十万民工,安徽给政策。”这一方案同时疏洪、保淮北、救豫东,客厅里鸦雀无声,下一秒李葆华点头:“这个行。”

几天后,中央批复,工程定名“新汴河”。调配物资、测量走线、迁坟拆房,没有互联网可调度纵横配资,全靠干部手脚勤。1964–1969五年间,河南与安徽轮番出人出粮,最多日集结二万多民工,铲筑声响彻濉溪北岸。

有意思的是,工地没有设省界标识。河南出的镐头常被安徽民工顺手拿走,回头又递回来,双方在饭棚外就地交换。有人开玩笑:“这水一通,两省连方言都会冲淡。”粗听一句玩笑,背后却是群众对“打仗论”的天然反感。

1969年秋,第一股洪流从新汴河口涌入洪泽湖。豫东平原那年粮产同比增两成,濉溪百姓也没再泡在水里。纪登奎收到商丘农民寄来两麻袋红薯干,他笑着让秘书分给值班战士:“这是最好的奖状。”

从技术角度,新汴河并非宏大水利之一,但它立规矩:跨省治水,不能一省一把号。此后淮河流域大小工程,都沿用联合指挥。十年后,豫皖边界地区人均粮食产量翻番,一带县城开始招商办轻工厂,曾经的汪洋洼地,逐渐冒起烟囱和水塔。

有人问,那句“你们还打仗吗”是不是毛主席的幽默?我更愿意理解为提醒:群众把政府当衣食父母,父母再吵,也别在孩子面前扔碗。河南与安徽的这场“河道谈判”,是把天灾与人祸一起摆上桌,谁都无法置身事外。治水如此,治国亦然。

今天驱车经过新汴河,河面不宽,护岸石砌依旧,水色微黄。当地老人指点游客:“这河里有主席的话。”一句玩笑背后,闪着历史的锋刃——谁若再筑私坝、再搞“小打仗”,就对不起那年豫皖十万赤脚汉子。

纪登奎晚年回忆,说自己在商丘流泪那天,真正懂得“人民”二字分量。个人仕途起落再大,也换不来水田里一片青苗。写到这,我想起河南老乡的一句顺口溜:“水顺心,庄稼就顺人。”看似土语,却道破了1963年的那场相逢。毛主席一句问话,纪登奎一次奔走,李葆华一声应允,才让豫皖边界改写了命运走向。

如果说历史会给人奖赏,那奖赏大多藏在平常日子:雨来不怕,河道自开;秋粮入仓,孩子有饭。把这些看似琐碎的收获连在一起,就能读懂当年那间迎宾馆里轻轻掷出的八个字:你们,还打仗吗?

一对一配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。